Description

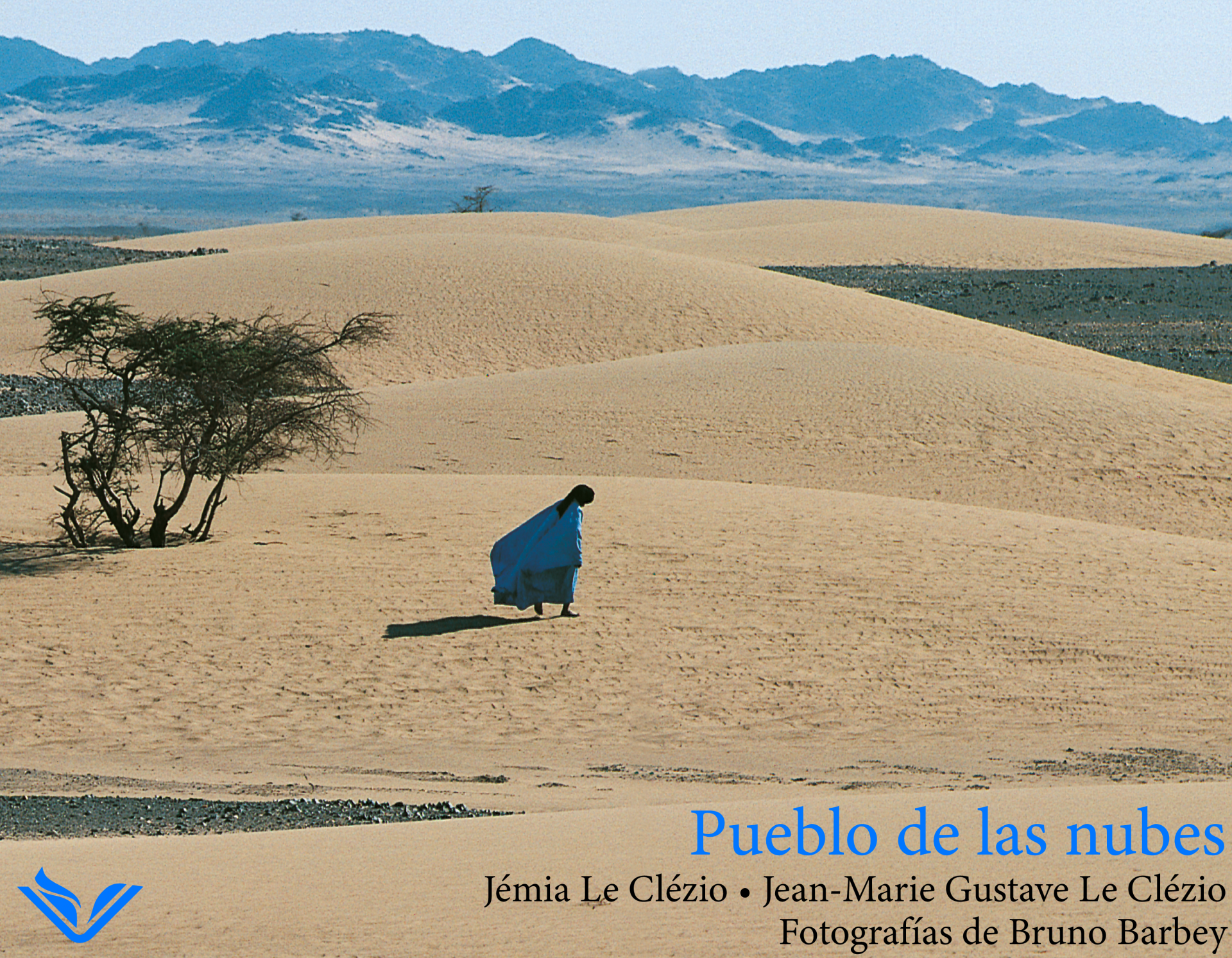

Cuando tuvimos la tentación de escribir un libro juntos, nos pareció que no podía ser sino este: el relato de un regreso a los orígenes, al valle de la Saguía el Hamra, la Rivera Roja, de donde viene la familia de Jemia.

Jemia siempre ha tenido clara su identidad. Su madre se refería a su etnia sahariana y a su color diciéndole que era una Hamraniya, como decir una Piel Roja.

No es fácil volver a un lugar de origen, menos cuando se trata de una tierra lejana, rodeada por el desierto, aislada por años de guerra y se desconoce la suerte de los que allí se quedaron. La Saguía el Hamra es un valle desértico al extremo sur de Marruecos, más allá del Draa, en el corazón de un territorio que por mucho tiempo le perteneció a España bajo el nombre de Río de Oro. Para llegar allí hay que recorrer miles de kilómetros, atravesar el Atlas y el Anti-Atlas, la meseta de Gadda, hasta la ciudad santa de Esmara.

Mas la dificultad venía menos de la distancia y de los riesgos (nos habían advertido que la región, aunque pacífica, aún era peligrosa debido a las minas) que de la diferencia que separaba a Jemia, descendiente de la línea de los Aroussiyine, de los miembros de su familia que seguían en el desierto.

Era esa distancia sin duda la más difícil de franquear. Pues una cosa es viajar e ir en la busca de nuevos horizontes, y una bien distinta encontrar el propio pasado como una imagen desconocida de sí mismo.

De este viaje a la Saguía el Hamra habíamos hablado desde que nos vimos. Las circunstancias, nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones familiares —los estudios de derecho de Jemia, la dedicación de JMG al mundo amerindio y de México—, así como la situación de conflicto en que se encontraba una gran parte del territorio de los nómadas de Aroussiyine, habían vuelto improbable este regreso, incluso imposible.

Siempre hablábamos del tema, y no pensábamos en ello más que como uno de estos sueños que uno persigue día a día y que se tornan un secreto de la vida cotidiana.

Para tratar de dar una mayor realidad a este sueño de regreso, JMG había escrito su novela Desierto, alrededor de la figura legendaria del cheikh Ma el Aïnine, el líder espiritual que había logrado reunir en Esmara, en la Saguía el Hamra, a finales del siglo pasado, un ejército de guerreros que luchan contra el poder colonial francés y español. La madre de Jemia nos había hablado de Ma el Aïnine, un pariente político. Ella expresaba su pesar por no haber podido recuperar el árbol genealógico de su familia, ayer remontado hasta Ma el Aïnine, en tiempos de la insurrección. Este documento, unido a las genealogías de los otros habitantes del desierto, había permitido al cheikh estimar el número de hombres disponibles para la guerra. Escribiendo su novela, JMG se acercaba a este deseo común, encontrar la herencia perdida. Por su parte, Jemia había comenzado una búsqueda de documentación con miras a un trabajo de grado en derecho sobre el Sahara occidental.

Pero el viaje seguía siendo una quimera. Era más fácil ir a Mauricio, a Rodrigues, a México, a China, que a la Rivera Roja. Cuando aún hablábamos de eso, nos parecía que este valle no tenía existencia terrestre, que era un país perdido, un lugar de mito, que se abría en alguna parte sobre la costa de África y se hundía en el corazón del tiempo. Un lugar semejante a una isla inacessible. ¿Había otra forma de llegar allí que no fuera por magia?

Y he aquí que de pronto, cuando ya ni nos lo imaginábamos, el viaje se hizo posible. Llegaba a nosotros cuando ya no lo esperábamos. Podíamos hablar de esto de una manera muy simple, como si se tratara de visitar una provincia lejana. Los nombres fabulosos devenían reales: Saguía el Hamra, Sidi Ahmed el Aroussi, Esmara, Cheikh Ma el Aïnine. Todo esto era solo cuestión de días de carretera, de etapas, de un carro todoterreno. El regreso se hacía un itinerario.

Trasladar la Saguía el Hamra de los limbos de la conjetura a la realidad, era un poco esto, el sentido de este viaje. Sentíamos pues gran curiosidad, agudizada por todos estos años de espera. Oír hablar a los Aroussiyine, estar cerca de ellos, tocarlos.

¿De qué vivían?

¿Tenían todavía manadas de camellos y de cabras, criaban todavía avestruces?

¿Cuántos eran?

¿Habían cambiado con el paso de los siglos, desde que Sidi Ahmed el Aroussi había fundado la tribu? ¿Cómo se habían adaptado a los cambios? ¿Vivían todavía en armonía con el desierto, a pesar de las nuevas necesidades de la vida moderna?

Queríamos oír la resonancia de los nombres que la madre de Jemia le había enseñado, como una leyenda antigua, y que adquirían ahora un sentido diferente, un sentido vivo: las mujeres azules; la asamblea del viernes, que le había puesto el nombre a Jemia, las tribus chorfas (descendientes del Profeta); los Ahel Jmal, la Comunidad del camello; los Ahel Mouzna, el Pueblo de las nubes, a la búsqueda de la lluvia.

Nos fuimos sin pensar, sin saber a dónde íbamos, sin estar ni siquiera seguros de que llegaríamos. Sin mapas, puesto que el único mapa disponible, el de Marruecos publicado por Michelin a escala de 1/100.000, solo muestra a Esmara y no menciona el lugar de la tumba de Sidi Ahmed el Aroussi.

El itinerario era sencillo. La única ruta que nos sonaba era la ruta 44, que sale de Tan-Tan, cruza el Draa y se hunde hacia el sur, a través de la meseta de Gadda, en dirección de Abattekh y de Esmara.

Habíamos preparado el viaje siguiendo el trazado de esta carretera que va derecho a través del desierto de piedras hasta la ciudad santa de Esmara. Imaginábamos los vientos violentos que la cubren de arena, el calor, los espejismos, la soledad. Entre Tan-Tan y Esmara hay más o menos trescientos kilómetros. En Francia, Estados Unidos, e incluso en el norte de Marruecos, esto no es nada. ¿Pero aquí? Trescientos kilómetros de vacío, sin agua, sin aldeas, sin bosques, sin montañas, como si avanzáramos en un planeta extraño. Recordábamos la carretera que atraviesa el desierto de Mapimí, después de Ciudad Jiménez, al norte de México. O bien, en Jordania, esta carretera tan recta que, después de Qasr el Azraq, corta el desierto en dirección de la frontera irakí, y por la cual rodaban, con las luces prendidas, los semirremolques en el tiempo de la guerra del Golfo. ¿Estaría así la vía de Esmara? ¿O sería solo una ruta flanqueada de polvo que llevaba afuera de una de las tierras más inhóspitas del globo? Es gracias a los mapas que el espíritu viaja. Mirábamos con cuidado cada detalle, leíamos cada nombre, seguíamos la línea punteada de los ríos que vadean la arena, identificábamos las distintas clases de pozos, permanentes o temporales, bir profundo o hassi a ras de tierra y salobre, tratábamos de analizar los contornos, de adivinar los caminos que tomaban los hombres y las manadas, los lugares donde ponían las tiendas por etapa. Y todos estos nombres, como música, como poesía: la Hamada del Draa, el Gaa, el Imrikli, el río Noun, el Jbel Tiris, Esmara, Zemmour el Akhal, el Jbel Ouarkziz.

Estos nombres eran mágicos. La historia se elevaba sobre ellos como una nube de polvo hecha de todas las leyendas, de todos los rumores. En los grandes oasis, en Atar, en Chinguetti, en Oualata, la gente se reunía con sus camellos, levantaban sus tiendas al borde del agua, la música de flauta sonaba, las mujeres danzaban y cantaban, los hombres recitaban epopeyas o competían con poemas de amor.

Fue en este desierto donde nació la primera gran insurrección cuando los marabúes convocaban a la guerra santa y que el cheikh Ma el Aïnine, envuelto en su inmenso khount (velo) azul marino, exhortaba a sus hijos Mohammed Laghdaf y Ahmed el Dehiba, la « Parcela de oro », a combatir con sus jinetes y dromedarios a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dotado con metralletas y cañones, y le auguraba a sus guerreros la invulnerabilidad soplando a sus enemigos arena cargada de sortilegios.

Habíamos tomado la ruta del sur a todas vistas despiertos, y aun así cada detalle del paisaje se unía al siguiente según a la lógica impecable del sueño.

Comments are closed